こんにちは。先日、北陸と東北の梅雨明けが発表され、全国的にいよいよ夏本番というところですね。

この夏は、ぜひ小塩でそば打ち体験をしてみませんか?

趣味としても人気の高いそば打ち。しかし、道具を揃えるのはなかなか大変ですし、まずはどういったものか体験しみたいという方も多いのではないでしょうか。

今回は、そば打ちの体験ができる「小塩そば打ち道場」にお邪魔しました!

小塩「岩屋堂そば」を作っていきます。そば粉8割、小麦粉2割の割合で作るいわゆる二八そばで、そば粉は自家製粉したものを使います。

まずは、しっかりと説明を聞いてからスタート!

分量を正確に計りながら作っていきます。

この大きなこね鉢に、混ぜ合わせたそば粉と小麦粉をふるいにかけて入れていきますよ。

このこね鉢、実物を見てみるとなかなか大きいです。他の道具も大きなものが多く、自分で揃えるのは大変そうです。

これに水を少しずつ加えながらこねていきます。

しかし、なかなか固まってくれません。ひたすらそば粉と小麦粉と水を混ぜます。

根気よくこね続けていると…。

だんだん固まってきました!

一度固まりはじめると、一気に形になっていきます。

かなりまとまってきました。

しかし、ここからさらにこねていきます。だいたい100回くらい。完成への道のりは長い…。

最初の粉だらけの頃から比べると、想像できないくらいに固まっています。

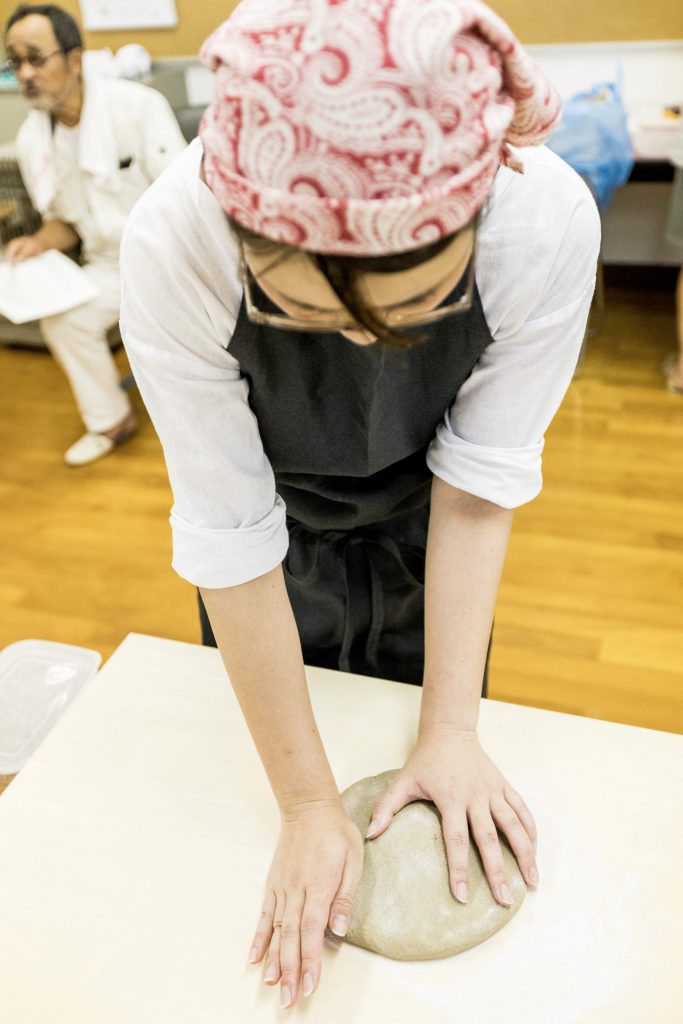

ここまで来たら、そば生地を内側に織り込むようにしてこねていきます。“菊揉み”と呼ばれる工程です。

これがなかなか難しい…。

さて、ここからもう一度丸めて…。

いよいよ!切るために伸ばしていきます!!

打ち粉をして、手のひらで押さえて均一になるように…。

まずはお手本から。

見よう見真似でやってみますが、均一な厚さにするのがなかなか難しい…。

直径25センチくらいまで広げたら、ここからさらに麵棒で伸ばしていきます。

最後に、この生地を正方形に整えます。“角出し”という工程です。

円板状になっている生地を麺棒に巻きつけ、転がしながら正方形にしていきます。

生地はなかなか思ったような形に伸びてくれません。しかし、徐々に理想の形に近づいていきます。

どんどん伸ばして広げていきます。

それに従って、最初は分厚かった生地も薄くなってきました。

あとは薄くなった生地を畳み…。

いよいよ切っていきます!

お手本を参考にしながら、均一な厚さになるように。

ざくざくとそばを切っていく感触がなんとも言えず快感です。

なかなか上手くできたのではないでしょうか…?

しかしそばを切るのもなかなか難しく、写真を見てお分りの通り、右側のそばが分厚くなってしまいました。

でも、自分で粉からこねあげたと思うと喜びもひとしおです!

打ったそばは、持ち帰っることができます。

私たちはこの後、うきは小塩の灯りに持ち帰り、茹でて美味しくいただきました。

打ち立てのそばは格別で、特に香りが非常に良いです。最近はコンビニなどで売られているおそばも美味しくなってきましたが、食べ比べてみるとやはり全然違いますね。

そばはツルッと食べられますので、暑い夏にもぴったりです。疲労回復効果のあるビタミンB1やB2もたくさん含んでいるので、夏バテ対策にもなります。

もちろん、冬に熱々の出汁と一緒に食べるのもおすすめです。

大人も楽しく作ることができますし、ご家族で来られる方にとっては、お子様にも貴重な体験になること間違いなしです。

ぜひ、自然の中でのそば打ちを体験してみてくださいね!

場所:旧小塩保育園

期間:年中

実施日・時間:毎週土曜日 19時〜20時30分

お問い合わせ先:小塩地区自治協議会

〒839-1412 福岡県うきは市浮羽町小塩2548-1

TEL/FAX:0943-77-4835

Mail:kojio-comisen@marble.ocn.ne.jp